Николай Андреевич Римский-Корсаков в певческой капелле

(Из воспоминаний ученика)

Мои воспоминания о Николае Андреевиче Римском-Корсакове тесно связаны с местом моего первоначального воспитания и образования — с Певческой капеллой, где Николай Андреевич в ту пору (с 1883 года) заведовал музыкальным образованием в качестве помощника управляющего капеллой Милия Алексеевича Балакирева.

Никаких записей я тогда не вёл, и всё, что мне приходится теперь писать о том далеком времени, пишу «по памяти». Тем не менее, воспоминания детства и ранней юности (примерно до 13-летнего возраста) сохранились в удивительной свежести. Прозвища, имена, бытовые мелочи,— всё запечатлелось в памяти раз и навсегда. Ярче всех запомнились образы Балакирева и Римского-Корсакова, как наиболее чтимые.

Величину и значение этих двух крупнейших музыкантов я, да и все ученики капеллы, оценили уже много лет позднее. Могло ли это быть иначе у малышей, несмышлёнышей, какими в большинстве своём мы в ту пору были?

К Николаю Андреевичу у всех капелльских шалопаев, не очень-то уважительных к начальству, каково бы оно ни было, сохранялось, однако, должное уважение, происходившее, очевидно, от той ревности и деловитости, с какими он совершал повседневную свою работу, а также — от полного отсутствия даже намёка на какое бы то ни было заигрывание с нами.

В тех, очень, впрочем, редких, случаях, когда Николай Андреевич хотел выказать свое одобрение или свою приязнь к кому-либо, он, покачиваясь из стороны в сторону, как бы «на ходу», вихрил голову «провинившемуся», проводя ладонью по волосам снизу вверх. Это была его манера: именно в этом и заключалась вся его скупая ласка.

Наша почтительность к Николаю Андреевичу видна хотя бы из того, что для него у нас не было никакого особого прозвища, тогда как это обязательно было для всех других.

Самого Балакирева мы звали про себя не иначе как «плешустик» за его лысину. Его боялись, но вместе с тем и недолюбливали.

То, что делал Балакирев для капеллы, конечно, никто другой не сделал бы. Он всего себя целиком отдал идее воспитания детей, их образования, а также преуспевания капеллы в целом. А вот детишки-шалунишки никак этого уразуметь не могли. Всё то благое, доброе, что от него исходило, принималось как должное, обязательное со стороны Балакирева, и поэтому совсем не замечалось и не ценилось. Зато балакиревское распекание, сопровождаемое зычным криком (Балакирев ничего не делал вполовину) вполне доходило до нашего сознания и вселяло в нас боязнь и недоверие к Балакиреву.

Вообще нужно сказать, детский мир внутри капеллы — это особый мир, особая республика, со своей стойко установившейся этикой. Всё мало-мало выходящее за рамки привычных представлений перемалывалось здесь, как в некоей машине, и беда была попасть в эту машину «маменькиным сынкам» — чистеньким, опрятненьким, вежливеньким и застенчивым новичкам. Их заклюют, затуркают и мигом «обчекрыжат» на свой собственный лад новые товарищи.

По этой-то неписанной этике расценивали мы и стоящих над нами, и, в первую голову, Балакирева и Римского-Корсакова. Получалась картина: в то время как Римский-Корсаков, относившийся к нам трезво-безразлично, сухо-деловито, пользовался почтительностью и любовью, Балакирев, знавший нас всех поимённо, каждому неизменно напоминавший его «день ангела», устраивавший своих питомцев и за стенами капеллы, одного чиновником (если он почему-либо не вышел музыкантом), другого — в тот или иной оркестр, хлопотавший по освобождению слабых здоровьем от воинской повинности, одним словом, относившийся к нам истинно по-отечески, вызывал к себе не только недружелюбие, но иногда и вопиющее озорство.

Но, несмотря на отдельные злые мальчишеские выходки, Балакирев продолжал любить нас и воспитывать с неослабевающей заботливостью. Вот он ходит вечером по дортуару, смешно подёргивая ногой, внимательно наблюдая, подходит то к одному из засыпающих, то к другому; от него пахнет одеколоном, «Христос с тобою, милое дитя, не спи навзничь, повернись на правый бок», и положит при этом леденец в рот.

Наиболее одарённых и музыкальных из нас он неустанно просвещал своей мастерской игрой на рояле, заходя в один из свободных классов. Таких избранников Балакирева дразнили, называя их «любимчиками», «подлизами», что считалось довольно зазорным качеством. В число таких любимчиков попал и я.

Совсем иное дело Римский-Корсаков. В те дни, когда Николай Андреевич во время отсутствия Балакирева заменял его, он совершенно не вмешивался в дело воспитания, предоставляя это приставленным к нам гувернёрам и дядькам. Нельзя даже и вообразить себе Римского-Корсакова расхаживающим, как Балакирев, по столовой во время обеденной поры и, подобно Балакиреву, показывающим «в лицах», как не следует держать себя за обеденным столом. Балакирев делал это от всего своего доброго сердца, не думая при этом о своем достоинстве, и тем самым невольно его роняя перед прямолинейною в своих суждениях детворой.

Одно из самых ранних моих воспоминаний, связанных с деятельностью Николая Андреевича, это наш ученический оркестр, возникший исключительно благодаря стараниям Николая Андреевича, энергично и деловито взявшегося за это далеко не легкое дело.

Зачинался наш оркестр буквально из ничего. Себя я помню в ученическом оркестре ещё в старом здании капеллы, где занятия происходили, за неимением места, в одной из спален, причём для этого сдвигали в одно место кровати, расставляли пульты и стулья и тогда уже принимались за игру. С первого же года обучения на скрипке я попал в оркестр, на вторые скрипки. По необходимости, вначале это был лишь струнный состав оркестра. В памяти остался вальс из струнной серенады Чайковского, который мы тогда разучивали. Помню тогда же, как на одной из репетиций появился Балакирев с каким-то элегантно одетым человеком, с очень живыми движениями. Это был, как потом я узнал, Чайковский. Показывал ли Балакирев ему свои капелльские «владения», или приводил послушать в исполнении малышей его произведения, этого я не могу сказать. Скорее могло бы интересовать Чайковского исполнение капелльским хором его легенды «Был у Христа-младенца сад», переделку которого из романса мы тогда как раз пели.

Как, однако, мог попасть хор Чайковского в репертуар капеллы? Вообще-то хор капеллы обслуживал исключительно церковные службы при дворе. Но раза два в году он выступал и в концертах со «светской» музыкой. Так, например, ежегодно хор капеллы участвовал в сводном концерте, в пользу инвалидов. Эти концерты были очень популярны и охотно посещались публикой.

Пели мужской хор из вагнеровского «Моряка-скитальца» с лихим припевом-выкриком: «Славный здесь табак, табак и водка хороша!». Отменно это звучало. Пели и женский хор из той же оперы: «Ну, гуди, звени скорее». Из «Псковитянки» — женский хор, из «Рогданы» — два хора, из «Русалки» — хор русалок, из «Руслана» — «Ложится в поле мрак ночной» и др.

А через несколько лет, уже в новом здании капеллы, в прелестном концертном зале, со своим собственным оркестром, мы исполняли хоры из «Св. Елизаветы» Листа, его же «Прометея», ораторию Берлиоза «Бегство в Египет» и многое другое.

Несколько слов о нашем хоре. Да и не только о нашем. Нельзя не приветствовать начинающегося сейчас возрождения хоров с детскими голосами. Женские голоса, с их излишней в хоре вибрацией, ни в коей мере не могут сравниться с чистыми, интонационно-устойчивыми детскими голосами. Нужно также иметь в виду и то непосредственное воздействие на музыкальное воспитание, которое хоровое пение оказывает на участников хора, а на детей — особенно.

Возвращаясь к хору капеллы, должен отметить, что к отменным голосовым данным как «больших», так и «маленьких» певчих (таков был термин для обозначения мужских и детских голосов в хоре) применялся ещё и особый, издавна установившийся метод хорового пения, передаваемый из поколения в поколение. Регентов «со стороны», как правило, не брали, и таким образом старинная традиция исполнения устойчиво и свято хранилась.

В чем же заключался метод пения? Помимо образцовой чистоты интонации и предельной выразительности как в выполнении знаков, так и в дикции («...раскрой рот! а-а-а! а-а-а!», и конец смычка — для наглядности — в рот), этот метод ещё заключался (и в этом вся суть) в идеально выровненном пении, при наличии которого ни в forte, ни в piano ни один из голосов не выделялся из общей хоровой массы. Таким образом, получалось своеобразное органное звучание, однако, без его мертвенного, механического тембра.

Именно этот чудесный эффект поразил Берлиоза, когда он в свой приезд в Россию слышал хор Певческой капеллы. Он сравнивал его со знаменитым в Европе папским хором (кастратами) и должен был признать преимущество за капеллой. Хор капеллы того времени — это совершенно исключительное, вне всякого сравнения, явление.

В ту пору ежегодно торжественно праздновался день святого Александра. В честь Александра Невского в Александро-Невской лавре, также славившейся своим хором, по установившейся традиции выступали оба хора: наш в полном составе во главе со Смирновым — на правом клиросе, и лаврский с Львовским (известным регентом и духовным композитором) — на левом. Получалось своеобразное «состязание певцов», привлекавшее к себе многочисленных любителей и знатоков хорового пения, своего рода «болельщиков». Обе стороны задолго и тщательно готовились к этому дню. И вот тут-то обнаруживалось подавляющее превосходство капелльского хора. В то время как лаврский хор истошно кричал в forte, форсируя при этом звук, хор капеллы при благородной простоте и без всякой натуги легко и свободно «покрывал» лезущих из кожи вон горлодёров. Малолетним певчим капеллы это состязание надолго потом давало пищу для весёлых передразниваний своих соперников, как они «козла драли» — термин для обозначения сильного звука, испускаемого с зажатым горлом.

Оркестр наш под методическим руководством Николая Андреевича меж тем рос и рос. Постепенно в струнный состав оркестра, вводились духовые инструменты, сначала по приглашению со стороны, а затем понемногу стали обходиться и своими собственными силами. Обыкновенно туго успевающему по струнному инструменту предлагалось перейти на изучение какого-либо духового инструмента, техника которого осваивается приблизительно вдвое быстрее

Таким образом, от симфоний Гайдна, весёлых и певучих, а затем Моцарта, через бойкие увертюры «Сорока-воровка», «Весталка», «Вильгельм Телль» и др., перешли, наконец, к первым двум симфониям Бетховена.

К этому же времени относятся и мои воспоминания о беляевских симфонических концертах, вход в которые, как на репетиции, так и на самые концерты, нам охотно предоставлялся.

Как воочию, встают наиболее запечатлевшиеся в памяти утренние репетиции: слабо освещённый зал с колоннами, в котором затерялись одинокие фигуры завсегдатаев беляевских концертов, не пропускавших их репетиций.

Вот уютная, упитанная фигура Лядова, с щёлками сонно прищуренных глаз. Вот Глазунов — один из самых любимых нами тогда композиторов, музыка которого так гармонично воплощалась в его наружности: высокий, полный, как бы конфузящийся своей грузности, с медленными движениями, с матовым, в меру одутловатым, красивым типично славянской красотой лицом, он нам особенно импонировал. Мы издали им любовались и не иначе называли меж собой, как «глазунчик». А вот импозантная, с апостольской бородой, фигура Стасова. Его «шёпот» раздавался на весь зал. Любили на этих концертах бывать и Репин, и Антокольский, и его ученик Гинцбург. В сторонке, на скамьях, обитых малиновым бархатом, ютились ученики капеллы и среди них, обязательно, пишущий эти строки.

Но если эти репетиции посещали лишь считанные единицы слушателей, всё больше «свои», то и на самих концертах слушателей было, увы, всего лишь считанные десятки, не более.

В памяти встает и неизменный дирижёр этих концертов — Римский-Корсаков: с подчёркнуто-метрономным взмахом рук, с чуть покачивающейся в ритм пьесы длинной, сухой фигурой.

Какие концерты!

На них впервые по рукописи прозвучали почти все симфонические произведения Римского-Корсакова, весь без исключения Глазунов и многие сочинения Балакирева, Бородина, Мусоргского, Чайковского, Кюи. Короче — вся наша русская, ставшая теперь классической, симфоническая музыка.

А между тем в ту пору считалось хорошим тоном ругнуть и как-то очернить, ославить и эту музыку и её авторов, чем и занимались усердно нововременские критики Иванов и Соловьёв. Где теперь и что теперь самая газета «Новое время» и её горе-критики! А тогда они «делали у нас погоду».

Успехи мои на скрипке меж тем были столь значительны, что уже в 13 лет, то есть на третий год по началу занятий, мне была поручена своя группа учеников, и в то же время от М. П. Беляева я получил в подарок скрипку, очевидно, по рекомендации Николая Андреевича, так как сам он в капелле не бывал: у него были нелады с Балакиревым.

Это было уже вторым признанием в моей юной артистической карьере. Ранее того, в 1885 году, я получил золотые часы с цепочкой за отличное пение: я был одним из солистов в хоре.

Общеобразовательные музыкальные предметы — гармония, контрапункт и формы — я проходил у Лядова, и также весьма успешно: Лядов выделял меня из всего класса и охотно со мной занимался, чем немногие из нас могли похвалиться. Мои попытки к сочинительству им очень поощрялись. Николай Андреевич был осведомлён и интересовался моими успехами. А когда я в ту пору заболел рожистым воспалением, пролежав в беспамятстве в лазарете при капелле целую неделю с забинтованным сплошь лицом, меня, не убоявшись заразы, навестили Николай Андреевич и Анатолий Константинович. Это выражение столь трогательного внимания произвело на меня сильное впечатление и осталось в памяти на всю жизнь.

Дружеское, рука об руку, общение между Римским-Корсаковым и Лядовым было у нас всех на глазах. Николай Андреевич консультировался с Анатолием Константиновичем при составлении известного своего учебника гармонии, который сначала, в виде опыта, был литографирован и уже потом, проверенный на практике, переработанный и дополненный новыми примерами, был напечатан, если не ошибаюсь, фирмой Бессель.

Вместе они также работали и над редактированием нового издания обихода, проделав при этом громадную работу. Между прочим, они вводили в гармонизацию «гласов» и «напевов» вместо автентических, на немецкий лад, последований и каденций — плагальные, дабы избежать неуместных и безвкусных гармонических оборотов с применением доминантсептаккордов.

Также вдвоем в содружестве они работали и над новой редакцией оперы Глинки «Иван Сусанин». Это уже по приглашению Балакирева и с его участием.

Столь же трогательные проявления дружбы мы могли наблюдать со стороны Римского-Корсакова и по отношению к Глазунову. Александр Константинович никакого прямого отношения к капелле не имел, но частенько сопровождал туда Николая Андреевича. Оба высокого роста, в меховых шубах, они имели импозантный вид.

Уже много позднее, в начале 90-х годов, Николай Андреевич в разговоре со мной по поводу 7-й симфонии Глазунова выразился так: «…Что уж тут говорить: — в настоящее время, можно с уверенностью сказать,— первый симфонист в Европе это Глазунов»,

А Глазунов,— когда я как-то покритиковал оперу «Пан-воевода», мол, эта опера «слабэджио»,— выйдя из обычной своей флегматичности, горячо защищал оперу, не вспомню уж, в каких выражениях, но ясно запомнилось восторженное определение Римского-Корсакова, как «князя в музыке, могущего всё по своему изволению сделать и всё, что он сделает — благо».

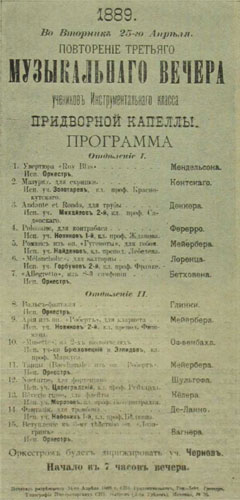

Понемногу расширяя свой репертуар, как сольных, так и симфонических номеров, завоёвывая всё большие и большие высоты, оркестр капеллы начал свои публичные выступления, тем более, что и концертный зал был в нашем собственном распоряжении.

Начав со сравнительно несложных оркестровых пьес, наш ученический оркестр к годам нашего выпуска осилил чуть ли не всю мировую классическую литературу.

Исполнителями были исключительно ученики капеллы, в том числе и дирижёр Иван Иванович Чернов, талантливый аккомпаниатор и хороший музыкант.

У публики эти концерты постепенно приобретали всё большую популярность, и Николай Андреевич имел полное основание гордиться и радоваться делом рук своих, а с ним вместе и инициатор этого дела — Милий Алексеевич Балакирев.

С уходом из капеллы, в середине 90-х годов, сначала Римского-Корсакова, а затем и Балакирева это дело понемногу приходило в упадок и, наконец, совершенно заглохло.

Но результат их деятельности не остался без следа. Целое поколение учеников капеллы получило ни с чем не сравнимую музыкальную закалку, практический опыт и широкий кругозор. Недаром взращённые капеллой оркестранты славились впоследствии как лучшие исполнители в лучших оркестрах Петербурга: Шереметевском, Придворно-музыкантском и Мариинского театра.

В. А. Золотарёв

Перепечатано с [116]